Les indices ESG, en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, aboutissent parfois à des répartitions sectorielles différentes de celles des indices classiques dont ils dérivent. Un exemple souvent cité est celui du secteur technologique : dans quelques indices ESG, la technologie est surpondérée. Pourquoi ? Parce que ces entreprises présentent souvent de meilleures notations ESG car elles génèrent peu d’émissions directes de gaz à effet de serre, sont rarement impliquées dans des controverses majeures, et bénéficient de bonnes pratiques de gouvernance.

Mais faut-il pour autant en conclure que tous les indices ESG comportent des répartitions sectorielles différentes de leur indice parent ? Non, car les méthodologies d’indices ont évolué. Elles intègrent aujourd’hui des contraintes pour limiter les écarts sectoriels et géographiques excessifs.

Des écarts sectoriels sous contrôle

Toutes les méthodologies ESG n’imposent pas les mêmes règles, et c’est précisément ce qui explique les écarts sectoriels observés entre différents indices ESG. Il est essentiel de distinguer deux grandes approches : la sélection "best-in-class" et les indices climatiques alignés sur les objectifs de l’Accord de Paris.

Dans les indices ESG "best-in-class", comme les MSCI ESG Leaders ou les MSCI SRI, la logique consiste à sélectionner les entreprises avec les meilleures notes ESG au sein de chaque secteur. Le poids global de chaque secteur dans l’indice ESG reste le même que celui de l’indice parent, car l’objectif n’est pas de modifier l’exposition sectorielle, mais simplement de remplacer les entreprises les moins bien notées par celles ayant les meilleures pratiques ESG. Cette méthode permet d’améliorer la note ESG du portefeuille tout en maintenant la même répartition sectorielle.

En théorie, les pondérations sectorielles sont donc parfaitement conservées. Mais en pratique, de très légers écarts peuvent apparaître, en particulier entre deux rebalancements semestriels de l’indice. En effet, si les entreprises sélectionnées dans l’indice ESG affichent des performances relatives différentes de celles de leurs homologues dans l’indice parent, cela peut entraîner des écarts de pondération sectorielle. Par exemple, si les entreprises technologiques du portefeuille ESG surperforment celles des autres secteurs au sein de l’indice ESG, mais que cette surperformance n’est pas aussi marquée dans l’indice parent, alors le poids du secteur technologique dans l’indice ESG augmentera davantage que dans l’indice classique. Ces écarts ne sont pas intentionnels et reflètent simplement l’effet de marché. Ces différences restent limitées, mais elles peuvent expliquer les faibles écarts ponctuels entre un indice ESG "best-in-class" et son équivalent classique.

En revanche, les indices climatiques tels que les CTB (Climate Transition Benchmark) et PAB (Paris-Aligned Benchmark) visent à atteindre des objectifs environnementaux explicites. Cela implique une forte réduction de l’intensité carbone et une exclusion des entreprises incompatibles avec les trajectoires Net Zéro. Il y a également des exclusions au niveau des secteurs, ou plutôt de la nature de l’activité des entreprises. Ainsi, les entreprises tirant plus de 1 % de leur chiffre d’affaires du charbon thermique, plus de 10 % du pétrole ou du gaz, ou encore celles actives dans l’aviation commerciale, sont systématiquement écartées.

La construction de ces indices passe par l’utilisation d’un optimiseur. Ce dernier sélectionne, parmi les entreprises restantes après exclusions, celles qui permettent d’atteindre les objectifs climatiques (réduction d’au moins 50 % des émissions par rapport à l’indice parent pour les PAB, baisse annuelle de 7 %, alignement sur une trajectoire d’augmentation des températures implicites de 1,5 °C) tout en respectant certaines contraintes de diversification. Ainsi, le poids sectoriel peut évoluer davantage que dans un indice "best-in-class", mais reste limité. Généralement, la méthodologie de l’indice prévoit une limite de 5 % d’écart par secteur par rapport à l’univers filtré initial.

Ces contraintes assurent une certaine diversité sectorielle et limitent le risque que ces indices ne deviennent pas des produits thématiques en devenant trop concentrés.

Les répartitions sectorielles des profils P10 et P10 ESG chez Yomoni

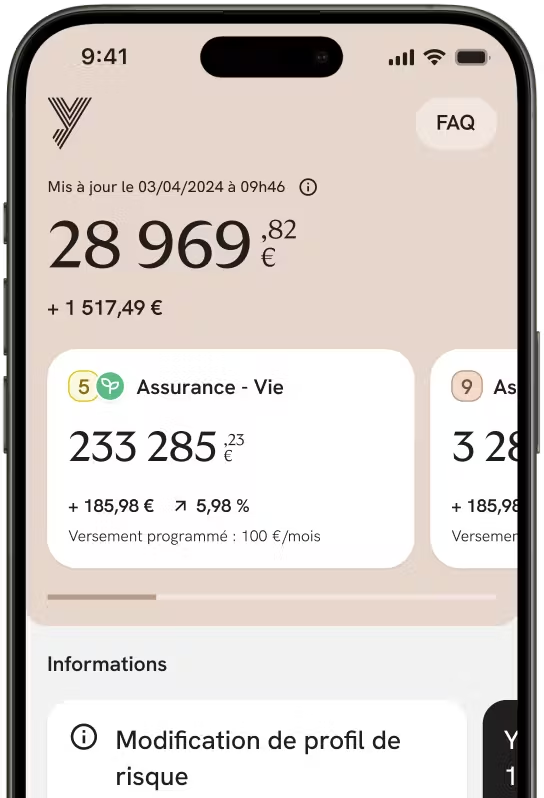

Chez Yomoni, nous sélectionnons exclusivement des ETF responsables dans nos profils ESG, reposant sur des méthodologies explicites, comme par exemple celles des indices MSCI PAB et CTB. Ces indices respectent les exigences climatiques européennes tout en maintenant une diversification suffisante.

Mais surtout, notre philosophie d’allocation reste identique entre les profils classiques et les profils ESG : nous construisons nos portefeuilles en prenant compte du contexte macroéconomique, des cycles économiques et des opportunités de marchés qu’offrent les zones géographiques et les secteurs. L’ESG vient ensuite orienter la sélection des ETF au sein de cette construction globale.

Notre dernier rapport de portefeuille l’illustre clairement : les différences de pondération entre notre profil P10 classique et le profil P10 ESG sont très limitées, que ce soit en termes de zones géographiques ou de secteurs. En effet, le plus gros écart concernant les zones géographiques se limite à 1,5%, et l’écart sectoriel le plus significatif (hors énergie) est la surpondération du secteur de la santé dans les profils ESG d’environ 2,5 %. Ces écarts sont donc maîtrisés, analysés, et ne sont jamais le fruit d’un biais subi.

Une sélection des entreprises bien différentes

La principale différence entre ces 2 profils réside dans le choix des entreprises au sein même de ces secteurs et zones géographiques. En effet, malgré cette ressemblance apparente, les filtres ESG impliquent une sélection des titres bien différente de son indice parent. A titre d’exemple, pour des indices investissant dans les entreprises domiciliées dans les pays développés, les indices PAB et CTB auront environ 60% de leur composition en commun avec l’indice parent. Ce chiffre tombe à 50% pour les indices “Best in class” et même à 22% pour les indices combinant alignement aux Accords de Paris et la sélection “Best in class”.

Ce que cela signifie pour l’investisseur

Choisir un portefeuille ESG chez Yomoni, c’est bénéficier d’une allocation construite selon les mêmes principes macroéconomiques que nos portefeuilles classiques, avec une diversification sectorielle maintenue. L’objectif n’est pas de concentrer les investissements sur les secteurs perçus comme les plus vertueux, mais de sélectionner, au sein d’un portefeuille diversifié, les ETF qui répondent à la fois à nos convictions de gestion et à nos exigences en matière d’investissement responsable. C’est s’inscrire dans une logique d’investissement durable, encadrée par des règles de construction strictes, et intégrée dans une vision macroéconomique cohérente.

Les biais sectoriels existent, mais ils sont contenus. Les exclusions sont justifiées par des objectifs climatiques et éthiques. En conclusion, les portefeuilles ESG de Yomoni offrent une alternative responsable tout en profitant des opportunités d’investissement qu’offrent les marchés financiers, sans sacrifier ni la diversification, ni notre vision de long terme.

Investir comporte des risques de perte en capital