Il était tentant de faire relâche. Nous avons hésité. Après tout, nous sommes au mois d’août, le mois des vacances. Mais nos clients nous ont certifié qu’ils emportaient leur Longue vue sur la plage pour se plonger dans des perspectives de long-terme. Face à la mer, on prend le temps, on peut voir loin, on lit ses e-mails.

Pas de relâche pour notre édito, donc, même au mois d’août. Mais cet édito est un édito spécial, un édito qui ressemble à l’été, vraiment estival, en accord parfait avec l’esprit léger des vacances. Pour que cet édito soit parfaitement estival, pour qu’il reste léger, il faudrait par conséquent éviter d’y aborder les sujets qui fâchent.

Gardons-nous donc bien de mentionner la probable obtention des Jeux Olympiques en 2024 par une grande capitale européenne que nous connaissons bien. Veillons à ne surtout pas rappeler que Paris a tous les feux au vert pour organiser les JO 2024. Évitons autant que faire se peut de gâcher ce moment d’euphorie, ce sentiment d’union nationale. N’ayons pas le mauvais goût d’avoir une perspective de long-terme, qui montre et démontre, olympiade après olympiade, à quel point l’organisation de Jeux peut occasionner un désastre à la fois économique, écologique et éthique. Ne pourrait-on pas avoir le pain ET les Jeux ?

Médailles en or et villes en faillite

Il serait probablement déplacé d’écrire que les villes organisatrices présentent toujours un bilan financier négatif, car le coût réel dépasse systématiquement les budgets de 100 % en moyenne. C’est en prenant en compte les effets induits de la retombée des jeux — incluant préparatifs et retombées — que les Jeux apparaissent comme particulièrement néfastes. Les quatre dernières villes organisatrices, c’est-à-dire, Athènes, Pékin, Londres, et Rio, ne font pas vraiment figure d’idéal financier, démocratique, ou social. Leur équilibre urbain a au mieux stagné. Quant à leurs péripéties récentes, elles font à peine envie, puisque ces 4 villes ont respectivement connu : une faillite nationale, une pollution atmosphérique chronique, un Brexit et des émeutes urbaines.

Une fois les jeux achevés et le chapiteau du cirque olympique démonté, on assiste plus souvent à une gueule de bois qu’à un décollage, en particulier si des dépenses d’infrastructure sont venues densifier encore davantage une mégalopole au détriment de son pourtour. Cela dit, quelques exceptions permettent de faire taire les esprits chagrin : deux villes américaines, Los Angeles en 1984 et Atlanta en 1996, ont su tirer un bilan économique positif de l’organisation des Jeux olympiques, notamment en limitant l’utilisation de fonds publics. Une première fois, à Los Angeles, en contraignant le CIO à réduire ses exigences et en recyclant des infrastructures existantes (celles de 1932) ; et une seconde fois, à Atlanta, en bâclant l’organisation et en vendant au préalable l’événement à une marque de boisson sucrée. Pourtant, la magie américaine ne fait plus recette, puisque Boston a retiré sa candidature en 2015, après que ses propres habitants s’y sont opposés.

Des organisateurs plus César que Coubertin

Il serait surement peu patriote d’affirmer que les grands événements sportifs — Olympiades et Coupe du Monde (CM) — ont parfois été instrumentalisés par des pouvoirs politiques vaguement légitimes, bien aidés par l’opacité du mode d’organisation de ces compétitions et attirés par leurs retombées médiatiques mondiales. Sous les médailles, la propagande, en somme. Mais ces dérives autocratiques ont pris fin en 1936 à Berlin, c’est certain, avec une petite rechute à Moscou, en 1980 — nostalgie de la faucille pour le lancer du marteau.

Pourtant, il est permis de s’interroger : les intentions des organisateurs seraient elles désormais aussi pures que les test anti-dopage des athlètes ? À voir des champions de la démocratie, comme la Chine (Pekin 2008), la Russie (Sootchi 2014 et CM 2018), ou encore le Qatar (CM 2022), se porter candidats pour accueillir de telles compétitions, le doute nous habite. Le doute nous habite d’autant plus que Budapest, qui était en concurrence pour les Jeux de 2024, a retiré sa candidature suite à une initiative populaire. Les habitants ayant convoqué un référendum qui a eu raison du mythe de « l’unité nationale et populaire » derrière les JO.

Lancer des javelots contre le chômage

Qu’importe l’histoire. Ici, c’est Paris, et ce sera différent. On se rassure, en lisant dans les premières lignes du rapport qui résume l’ambition parisienne, que : « la France a besoin d’un grand projet fédérateur ». Quand on sait que 6 milliards d’euros sont sur le point d’être engagés, mobilisés de force, on pense immédiatement à un projet d’envergure nationale, un projet capable d’enrichir le capital humain — seul déterminant unanimement reconnu d’amélioration des conditions de vie. On se dit que ce projet fédérateur prendra surement la forme d’un plan contre le chômage, ou d’une initiative nationale pour combattre l’illettrisme, qui touche désormais 2,5 millions d’adultes, et affecte les 11 % d’enfants de 15 ans qui ne sont pas capables de lire un texte simple. On se refuse à croire que ce grand projet fédérateur se résumera à un spectacle sportif de trois semaines, ne laissant aux générations futures qu’un centre aquatique flambant neuf.

Les olympiades du médicament

Il serait carrément malvenu de souligner que s’associer avec le CIO, c’est oublier la corruption persistante des fédérations sportives internationales, et leur complaisance avec le dopage organisé parfois à des niveaux industriels, comme en RDA déjà mentionnée dans ces lignes en 2016. Certes, on rend grâce à l’Union du Cyclisme International qui a rétabli une vérité cruciale : Armstrong a bien marché sur la Lune, mais il n’a pas gagné 7 fois le Tour de France.

Et les vacances dans tout ça ?

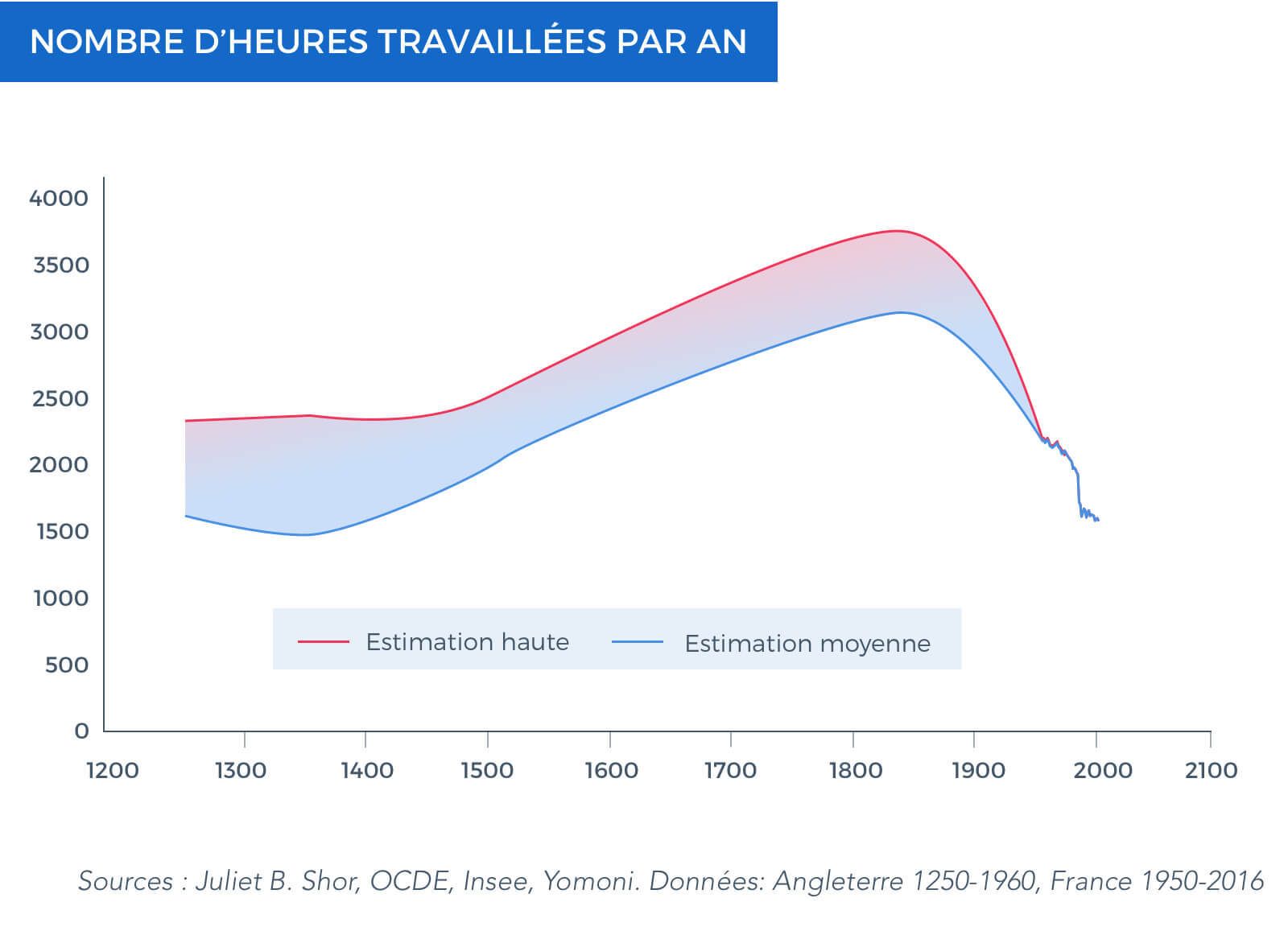

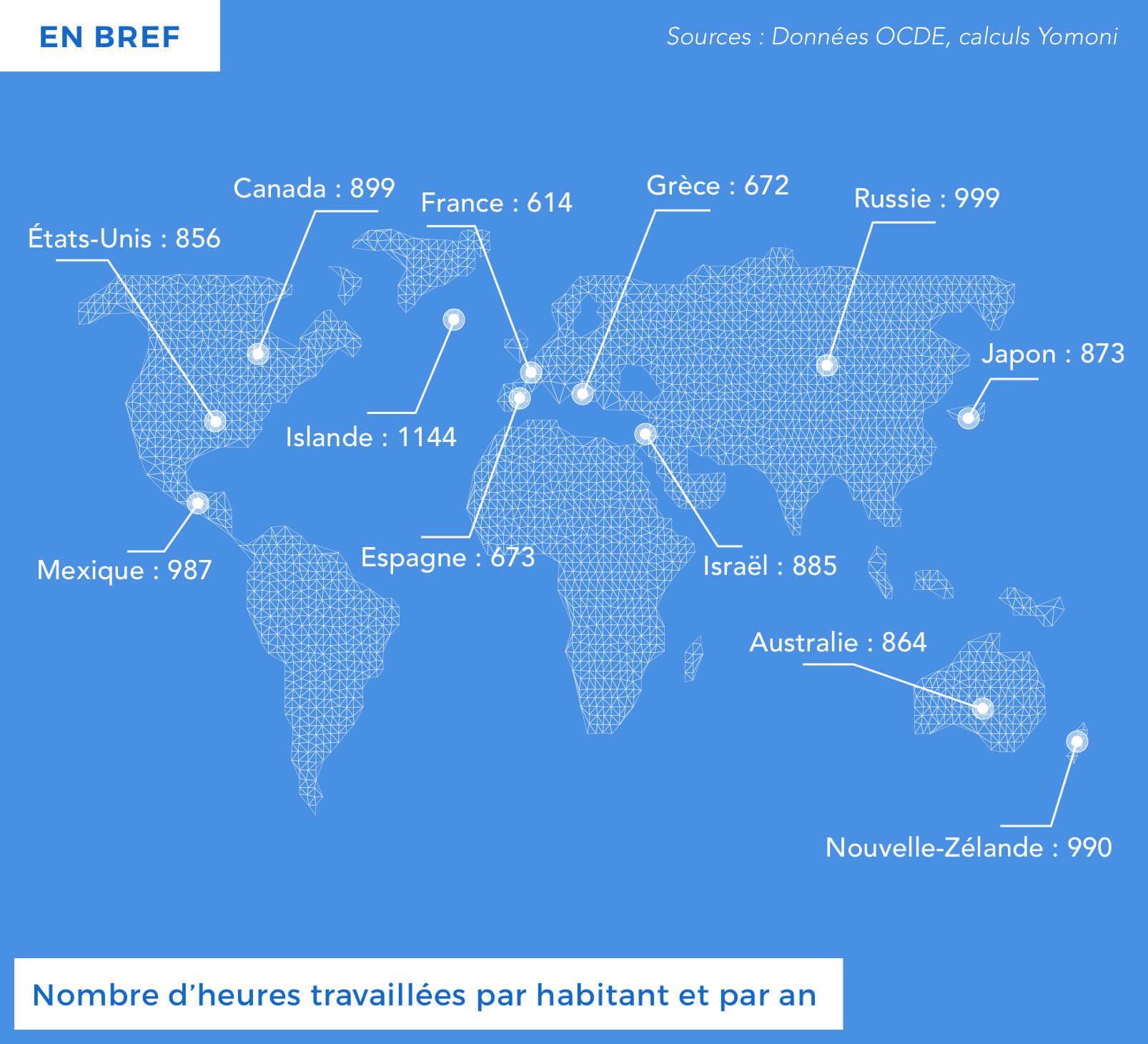

Fort heureusement, nous n’avons pas consacré cet édito aux Jeux Olympiques, nous avons donc évité de traiter un sujet déjà très médiatisé. Et grand bien nous en pris, car cela nous a permis de parler des vacances et du temps libre. Nous nous sommes justement penchés sur l’évolution du temps libre, rendu disponible par la baisse du temps de travail, et nous avons découvert quelques surprises. En effet, contre toute attente, nous ne travaillons pas moins qu’au moyen âge, où l’on effectuait environ 1500 heures par an.

Le travail aux champs était certes difficile et les journées de labeur parfois très longues — atteignant 14 heures en été — mais l’année était entrecoupée d’un bon tiers de congés et de fêtes. Autre point à considérer : sans éclairage, le travail en hiver était très réduit. L’oisiveté et la vie intérieure avaient donc leur place dans la temporalité médiévale, dont une partie était, bien sûr, dévouée à la fréquentation des lieux de cultes. En revanche, à partir de la révolution industrielle, le travail s’est intensifié, notamment le travail ouvrier, à tel point que le temps de travail moyen a doublé pour dépasser les 3000 heures par an au XIXéme siècle !

Il aura donc fallu 150 ans de baisse continue du temps de travail pour que nous revenions aux cadences médiévales. Qu’on se rassure donc, nous aurons suffisamment de temps libre pour regarder les Jeux Olympiques de 2024, où qu’ils se déroulent.